Enseignements des feuilles jaunes

- Sagesses Bouddhistes

- 29 juil. 2024

- 5 min de lecture

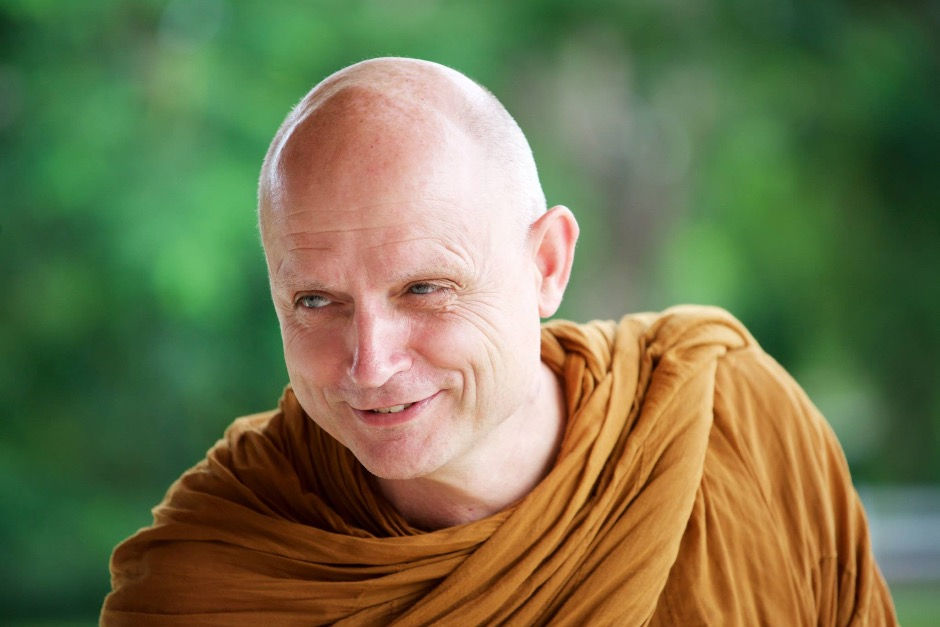

Par Ajahn Jayasaro

Le grand défi - 17 juin 2024

Chaque jour, où que nous soyons, avec qui que ce soit, notre vie est un flux de phénomènes physiques et mentaux : formes, sons, odeurs, goûts, sensations tactiles, pensées, perceptions et ressentis. C’est le monde réel : le monde de l’expérience directe. Il n’est pas le fruit du hasard et ne fait pas partie d’un plan divin. C’est la manifestation d’un flux de causes et de conditions d’une complexité inimaginable sans commencement.

Sans la pleine conscience et la compréhension claire (sati-sampajaññā), un sentiment de propriété domine la conscience. Nous prenons tout personnellement : « Je » vois, « j’ » entends, « je » sens, « je » goûte, « je » touche, « je » pense, « je » perçois, « je » ressens. Mais en présence de la pleine conscience et d’une compréhension claire, ce sens de la propriété disparaît. Il reste la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher, la pensée, la perception, le ressenti, qui apparaissent et disparaissent. En réfléchissant à cela, nous nous rendons compte que notre sentiment d’identité personnelle n’est ni stable ni fiable. Les idées que nous avons sur nous-mêmes, toutes les hypothèses sur lesquelles nous fondons notre vie, dépendent de l’absence de sati-sampajaññā. Cette découverte remarquable peut être à la fois exaltante et effrayante.

En relevant le grand défi de la pratique du Dhamma, nous réexaminons et reconnaissons tout ce que nous avons pris pour acquis, encore et encore. Nous apprenons à regarder les matières premières de notre vie avec un regard neuf et impartial. Nous nous engageons dans une quête pour transcender toutes les façons dont nous avons limité et construit notre conscience.

Un état de vigilance détendue - 15 avril 2024

L’une des compétences de vie que nous apprenons grâce à la pratique formelle de la méditation est la manière de maintenir un état de vigilance détendue, ou de relaxation alerte. En se concentrant sur un objet de méditation tel que la respiration, l’esprit ne peut se libérer des obstacles que lorsqu’il est dans cet état. L’apparition d’entraves telles que la tension ou la somnolence est un signe que notre attention est trop tendue ou trop lâche. La pleine conscience ininterrompue indique que notre saisie de l’objet est juste. Pour illustrer la qualité de l’effort nécessaire, on peut prendre l’exemple d’un petit oiseau que l’on tient dans sa main : trop serré, il souffre ; trop détendu, il s’envole. L’esprit est détendu, mais pas au détriment de l’attention. L’esprit est confortablement, naturellement alerte.

Une fois que nous nous sommes familiarisés avec cet état de vigilance détendue, nous pouvons l’intégrer dans notre vie quotidienne. Nous nous mettons à l’écoute et observons l’esprit, comme du coin de notre œil mental. Dans la plupart des situations, nous ne pouvons pas regarder l’esprit de manière approfondie. Nous l’observons de manière périphérique. Ce faisant, nous apprenons beaucoup de choses.

Cultivons la perception de l’incertitude - 1er juin 2024

Le point culminant de l’entraînement à la sagesse, et donc de l’ensemble du processus d’éducation bouddhiste, se trouve dans l’éveil direct et non conceptuel à la véritable nature de l’existence. Cet éveil est rendu possible par une compréhension profonde des trois caractéristiques principales de l’existence : anicca (impermanence), dukkha (insatisfaction-souffrance), anattã (pas d’absolu en soi, que du relatif).

Ajahn Chah enseignait à ses disciples à préparer leur esprit aux niveaux les plus avancés de compréhension des trois caractéristiques en cultivant la perception de l’incertitude. Cette pratique nous ramène sans cesse à la nature de notre vie d’une manière immédiate et intelligente. La pratique commence par des rappels réguliers à nous-mêmes, tels que : « Souviens-toi, ce n’est pas sûr » ; « Peut-être que c’est le cas, peut-être que ça ne l’est pas » ; « Peut-être que ça se passera, peut-être que ça ne se passera pas » ; « C’est comme ça que ça semble se passer pour l’instant, tu pourrais te tromper ». Au bout d’un certain temps, la perception de l’incertitude commence à se manifester d’elle-même à des moments opportuns. Elle finit par s’intégrer pleinement à notre conscience. Nous nous sentons complètement à l’aise avec l’ambiguïté, l’irrésolu, l’imprévisible. C’est ainsi que la sagesse se développe.

Observer le sens du soi - 14 mai 2024

Si une chose existe vraiment, plus on l’examine de près, plus elle devient claire. Si une chose n’existe pas vraiment, plus on l’examine attentivement, plus elle perd de sa substance. Donc, si l’on veut distinguer le vrai du faux, on doit regarder de près.

Mais comment faire ? Il est très difficile de regarder quelque chose sans parti pris ni distorsion. L’esprit, celui qui regarde de près, est inconstant et peu fiable, il n’est pas adapté à cette tâche. Il doit d’abord être renforcé par la pleine conscience, une compréhension lucide et un effort approprié. Lorsque ces trois qualités ont été suffisamment cultivées, il en résulte le samādhi, la stabilité de l’esprit indispensable à tout examen approfondi de la réalité.

Après avoir développé le samādhi, l’attention peut maintenant se tourner vers le sens du soi, l’hypothèse d’un sujet permanent, indépendant et propriétaire des expériences. L’enseignement d’anattā n’est pas une philosophie, c’est un défi. Observez, lorsque vous regardez votre vie de plus près, ce moi auquel vous avez toujours cru : devient-il plus clair ou moins clair ?

L’attachement aux opinions - 12 avril 2024

L’un des objectifs de la pratique bouddhiste est d’abandonner l’attachement aux points de vue et aux opinions. Pour ce faire, nous commençons par nous interroger sur nous-mêmes : quelles sont les croyances et les hypothèses de base qui constituent le fondement de mes points de vue et de mes opinions ? Quelle est leur solidité ? Sont-ils falsifiables ? Quelle confiance dois-je leur accorder ?

De nombreuses personnes intelligentes tombent dans le piège de ne s’intéresser qu’à la qualité de la logique qui les a menées à leurs conclusions. Lorsqu’elles sont convaincues que chaque étape de leur logique est irréprochable, elles sont persuadées que leur position doit être correcte. Elles négligent le fait que si leur prémisse initiale est fausse, cette logique, aussi impeccable soit-elle, est compromise. Tout au long de l’histoire de l’humanité on trouve d’étonnants édifices logiques construits sur la base de croyances superstitieuses.

Continuez donc à chercher. Soyez vigilants. « Qu’est-ce que je prends pour acquis ? Qu’est-ce qui semble être manifestement vrai, si évident qu’il n’est pas nécessaire d’y porter attention et qui pourtant, peut-être, juste peut-être, pourrait ne pas l’être ? Comment puis-je maintenir mes points de vue et mes opinions avec habileté sans m’y empêtrer, comme un voyageur imprudent dans un buisson d’épines ? »

Ajahn Jayasaro est ordonné bhikkhu en 1980, avec le vénérable Ajahn Chah comme précepteur. Il vit actuellement dans un ermitage au pied des montagnes de Khao Yai, non loin de Bangkok, en Thaïlande. Il est également une figure clé du mouvement visant à intégrer les principes bouddhistes de développement dans le système éducatif thaïlandais. Nombre de ses conférences sur le Dhamma sont diffusées à la radio, à la télévision et sur les médias numériques.