Donner est le seul remède au « toujours plus »

- Sagesses Bouddhistes

- 29 juil. 2024

- 4 min de lecture

Dans de nombreuses traditions bouddhistes, on retrouve cette même idée que la pratique commence par le don. Dans notre société matérialiste, cela éveille le soupçon. Les bouddhistes ne mettraient-ils pas en avant le fait de donner, juste pour recevoir des dons ? Nous allons voir qu’il n’en est rien, et que le don, aussi bien sur le plan relatif qu’absolu, est une formidable porte d’entrée sur la Voie.

Pourquoi est-on fondamentalement insatisfait dans notre vie ? C’est parce qu’on a toujours envie de plus de choses qu’on aime bien, ou d’être débarrassé de celles qu’on n’aime pas. Cette soif pour s’emparer des choses ou les rejeter, est nommée dans le bouddhisme trishna. Elle nous rend toujours insatisfaits, quelles que soient les conditions. C’est ce que le Bouddha Shâkyamuni a énoncé dans les deux premières Nobles Vérités.

Cette idée centrale du bouddhisme est retrouvée par les neurosciences. Plus précisément, ce sont les caractéristiques du fonctionnement du système de la récompense, dont le neurotransmetteur est la dopamine, qui expliquent cette soif permanente et l’insatisfaction existentielle. Dès qu’on présente un stimulus satisfaisant à une personne, le circuit de la récompense s’active (avec un stimulus insatisfaisant, il s’inhibe) et dès qu’on a obtenu satisfaction, il s’arrête et il faut une nouvelle satisfaction pour qu’il libère de la dopamine. C’est le principe de la dépendance, bien connu en particulier pour l’héroïne ou le fentanyl. Si on implante une électrode à une souris pour stimuler le système de la récompense, et qu’elle peut activer elle-même cette électrode en appuyant sur un levier, elle va tellement appuyer sur ce levier qu’elle va en oublier de manger et de boire !

Malheureusement, le système de la récompense présente une « habituation », c’est-à-dire qu’un stimulus doit être de plus en plus intense pour déclencher la même satisfaction. Il faut donc soit augmenter les doses de ce qui nous fait plaisir, soit rechercher un stimulus nouveau… jusqu’à ce qu’on y soit habitué. Bref, rien ne nous satisfait durablement.

Rien, vraiment ?

Peu d’actions échappent à cette habituation. Deux ont été mises en évidence. La première action qui ne nous lasse jamais, est de regarder son propre visage. Cela explique certainement pourquoi tant de personnes postent des selfies, sans se demander si cela peut intéresser quelqu’un d’autre qu’elles-mêmes. Les chercheurs pensent que cette très forte satisfaction est ce qui nous permet de distinguer notre visage de celui des autres.

L’autre action sans habituation, c’est celle de donner !

L’expérience consiste à recevoir cinq dollars chaque jour pendant cinq jours, et à faire tous les jours exactement la même chose avec cette somme.

Une moitié des participants devaient garder les cinq dollars pour eux et s’acheter toujours la même chose, au même endroit. Les autres devaient prendre cinq dollars et les donner toujours de la même manière, toujours au même destinataire. Ce destinataire leur était inconnu, et ils n’avaient aucun contact avec lui, et ne savaient même pas quel était l’usage de ce don.

Ils ont regardé à la fin le niveau de satisfaction et le fonctionnement du système de la récompense. Pour ceux qui, tous les jours, se sont offert le même cadeau, au bout de deux à trois jours, il n’y a plus d’activation du système de la récompense. On se lasse vite…

Cependant, ceux qui ont donné tous les jours de la même manière avaient un niveau de satisfaction personnelle et d’activation du système de la récompense qui était toujours très élevé. On se lasse de (presque) tout sauf de donner !

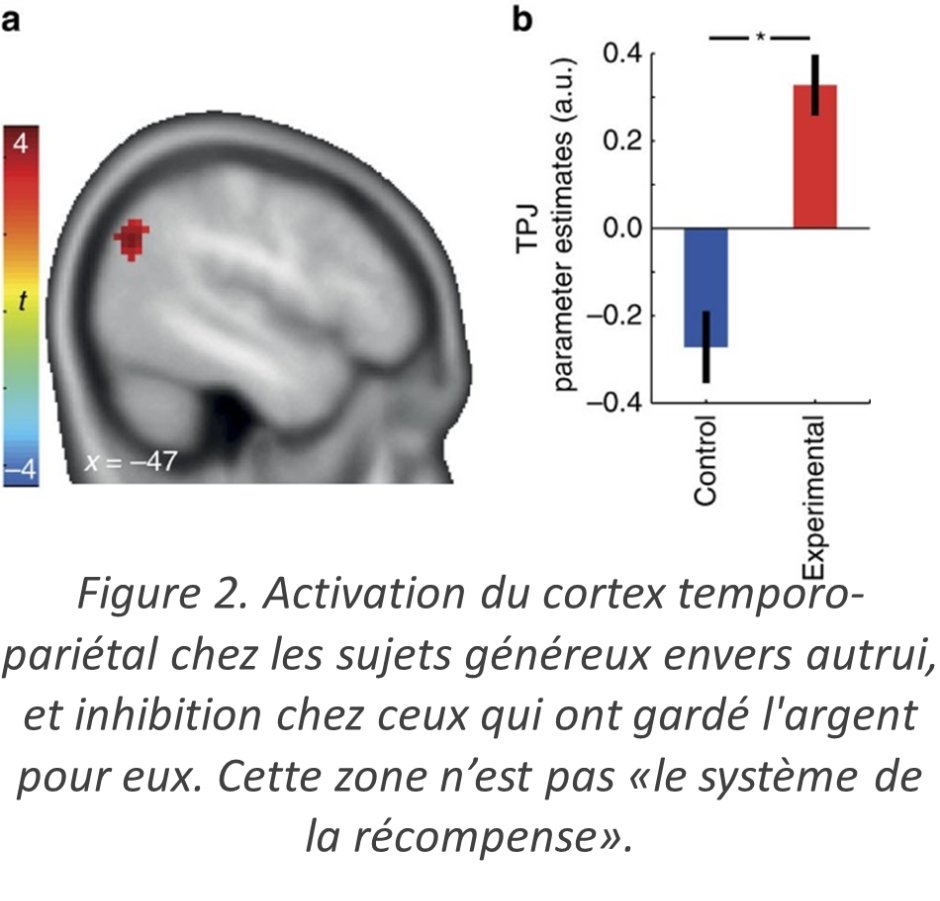

La satisfaction d’avoir donné induit des activations cérébrales particulières (cortex temporo-pariétal et striatum) qui sont différentes du système de la récompense.

De plus, après la fin des 5 jours, dans une situation où ils pouvaient choisir le montant d’un don à autrui (inconnu), ceux qui avaient donné à autrui durant l’expérience se sont montrés plus généreux que ceux qui avaient gardé l’argent pour eux durant l’expérience.

On en déduit que le don permet de faire l’expérience d’une action durablement satisfaisante, et qui se nourrit elle-même. On sort ainsi du cycle de fonctionnement habituel du monde ordinaire (samsara) pour entrer dans un monde de don sans contrepartie ni attente, où le don se suffit à lui-même. « C’est comme si on donnait un trésor à un inconnu en l’abandonnant », selon les mots de maître Dôgen.

Ce don sans séparation entre le donateur et le receveur, et sans coloration par des attentes, est ce qui relie fondamentalement en interdépendance tous les êtres. Si en plus, on voit que le donateur, le receveur et ce qui est donné n’existent que par des liens d’interdépendance et pour un moment seulement (ce que l’on nomme la vacuité), alors on pratique la perfection du don, dana-pāramitā.

Pratiquer le don dans le bouddhisme est une forte incitation à abandonner la centration sur sa petite personne dans un premier temps, puis à se détacher des biens matériels et des autres attachements, puis à renoncer à la reconnaissance sociale, et enfin à cesser de considérer les êtres et les choses comme des éléments fixes, clairement définis par le langage. On fait de la place à un fonctionnement moins imprégné par l’ego et le dualisme, et qui se suffit à lui-même (sans recherche de récompense). La vision pénétrante de la vacuité peut s’y déployer en un instant.

Référence : Park, S., Kahnt, T., Dogan, A. et al. (2017). «A neural link between generosity and happiness.» Nat Commun 8, 15964 https://doi.org/10.1038/ncomms15964

Alix Myôshô Helme-Guizon a obtenu un doctorat en neurosciences. Enseignante de SVT en classe préparatoire, elle dirige le dôjô zen Sôtô d’Angers.