Les Éclaireurs de la nature

- Sagesses Bouddhistes

- 29 juin 2023

- 11 min de lecture

Propos recueillis par Philippe Judenne

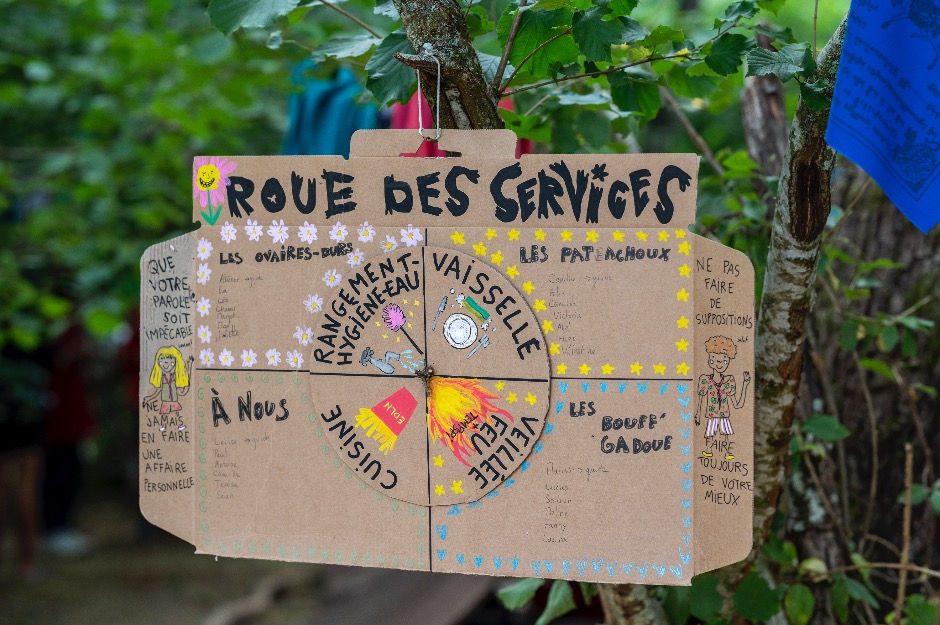

Photos : ©EDLN

L’association des Éclaireuses et Éclaireurs de la nature (EDLN) est un des premiers mouvements scouts bouddhistes en Europe, fondé en 2007 et membre de la Fédération scoute française, elle-même partenaire de l’Organisation scoute mondiale. Rapidement, l’association a décidé de prodiguer aux jeunes une éducation à la méditation de pleine conscience afin de préserver une neutralité vis-à-vis des différentes écoles bouddhistes, tout en transmettant la pratique de la méditation de façon simple et adaptée. Si les pratiques méditatives ressemblent parfois à celles de la Pleine Conscience du maître Thich Nhât Hanh, fondateur du Village des Pruniers en 1982, c’est que cette spiritualité contemplative est vécue dans la nature et a pour objectif d’entrer en amitié avec le vivant, de comprendre que nature intérieure et nature extérieure ne sont pas séparées. Les EDLN comptent en 2023 près de 1 800 membres répartis en 27 groupes locaux ou régionaux. Nous avons rencontré Emmanuel Buu, vice-président actuel des EDLN et Matthieu Chapelier, coordinateur et délégué national.

« La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le donner aux autres. » Baden-Powell, fondateur du scoutisme.

Les Éclaireuses et Éclaireurs de la nature se définissent comme étant nés de la rencontre entre la pédagogie actuelle du scoutisme, la spiritualité bouddhiste et l’éducation à l’écologie. Comment ces valeurs convergent-elles ?

Emmanuel Buu : Baden-Powell et le scoutisme parlent du bonheur de façon explicite. C’est un mouvement d’éducation qui veut former des citoyens actifs, heureux et artisans d’une société harmonieuse et pacifique où les gens soient heureux. Et quand on rapproche cela avec le cœur du Dharma qui est la cessation de la souffrance, on ne peut pas s’empêcher d’être frappé par cette similitude. Ensuite, dans le Dharma, les phénomènes apparaissent en interdépendance et il n’y a pas d’extérieur et d’intérieur qui soient séparés. Et à ce moment-là, l’éducation à l’écologie coule de source : pour être heureux, il faut vivre dans un monde qui ne soit pas trop chaud, pas trop froid, pas trop violement soumis au changement. L’écologie, c’est reconnaître sa juste place et faire en sorte qu’on ne nuise pas au monde… et même au-delà : c’est aimer le monde. Cette éducation à l’écologie est chez nous plutôt affective : on apprend à connaître la nature pour l’aimer. Le but ultime est de se dire : « oui la nature, c’est cool, j’aime bien et je suis un défenseur de la nature », non pas parce qu’on me dit de l’être ou que c’est moralement correct, mais parce que j’ai vécu dedans ; j’ai eu de bonnes expériences et j’ai envie de continuer à pouvoir être en accord avec la nature – parce que c’est chouette.

La pédagogie des EDLN reprend la répartition en tranches d’âges de la culture scoute générale : on ne parle plus des Farfadets, des Louveteaux ou des Jeannettes mais des Colibris (âgés entre 6-8 ans), des Voyageurs (8-11 ans), des Vaillants (11-14 ans), des Pionniers (14-17 ans), des Compagnons (17-20 ans) et des chefs et cheftaines. Pourquoi ces tranches d’âges ? À quoi correspondent-elles ?

Matthieu Chapelier : La répartition en tranches d’âges est vraiment un objectif pédagogique pour les jeunes : un enfant qui a sept ans et un enfant qui en a 11 n’auront pas les mêmes besoins, le même développement – ce n’est pas le même univers, il y a beaucoup de choses qui changent. L’idée a donc été de différencier selon des tranches d’âges qui correspondent aux étapes du développement des enfants. Au niveau pédagogique, des ambitions ont été écrites sur ce que les jeunes devaient avoir intégré à la fin de leur parcours scout. Pour y arriver, on a redécoupé les ambitions par tranches d’âges et posé pour chacune des objectifs. Pour les Colibris (6-8 ans), on va plutôt symboliser la découverte. C’est du pré-scoutisme : pouvoir commencer à s’habituer à se socialiser, à faire en groupe, à partir de chez ses parents, à vivre déjà un petit peu dans la forêt, à faire des jeux avec les autres. On a cette ambiance-là : explorer pour la première fois les choses dans un contexte de cocooning bienveillant.Pour les voyageuses et voyageurs (8-11ans), ce sont aussi les étapes des premières fois avec une pédagogie adaptée : avoir un rôle, être capable dans un petit groupe d’agir avec ce rôle. Et cette situation : « je m’éloigne un petit peu des parents, je sors de la maison pour aller voyager » est vraiment une expérience assez forte pour eux.Les enfants expérimentent ensuite des projets. Ils sont encore plus acteurs de leur projet à l’année ou de leurs projets sur le camp d’été. On rend les Pionniers (14-17 ans) acteurs de leur groupe et là, nous avons beaucoup plus de fonctionnements en grands groupes. Tout ce qu’on a pu poser avant, comme base, vient se solidifier là, par cette expérience.Les compagnons (17-20 ans) sont dans une tranche d’âge de jeunes adultes. Ils sont beaucoup plus en autonomie, avec un référent ou une référente qui les accompagne. Mais il y a plus de chefs ou de cheftaines, donc d’animateurs ou d’animatrices, qui créent des choses pour eux. Ce sont vraiment eux qui deviennent auto-acteurs dans les camps chez les compagnons. C’est à partir de l’âge de 17 ans que les chefs et cheftaines peuvent commencer à animer les différentes tranches d’âge. Ils peuvent passer des brevets d’état comme le BAFA notamment.

Peut-on commencer un premier camp scout à n’importe quel âge ? Faut-il être scout dès le départ, ou non ?

MC : Ça dépend des individus. Je pense que c’est toujours possible d’arriver chez les Vaillants (11-14 ans). Quand un enfant arrive sur un camp, il peut avoir déjà connu pas mal de choses et savoir fonctionner en groupe et avoir différents apprentissages. Il devra ensuite se mettre au jargon scout et dans tout un monde avec un cadre symbolique ; c’est une petite étape à passer.

On est habitué à accueillir les nouvelles personnes. C’est une ouverture qui est souhaitée et souhaitable dans l’école de la vie des EDLN. On fait en sorte, par exemple sur le camp d’été, d’avoir une, deux ou trois places ouvertes à de nouvelles personnes pour n’importe quelle tranche d’âge. Toutefois, pour les ados plus âgés (à partir de 14 ans), cela me paraît difficile d’adhérer d’un coup à quelque chose qui leur est complètement étranger au départ sans qu’ils aient déjà été dans le « mood » du mouvement.

Quelle est votre proposition alimentaire dans les camps ?

EB: Nous ne sommes pas végétariens même si nous proposons de réduire très fortement la quantité de viande. Cela fait partie à la fois d’une éducation à l’écologie et d’une éducation à l’éthique, dans le respect du vivant. Nous voulons que le choix d’alimentation vienne du consentement des gens. On n’est pas là pour imposer. Pareillement pour notre spiritualité bouddhiste, on ne va pas imposer telle lignée vajrayana ou le zen ou le theravada, etc. Notre but, c’est d’éveiller les jeunes à la spiritualité, de leur donner le cœur de la voie du Bouddha, mais sans en parler explicitement. Pareil pour le végétarisme. L’objectif, c’est que les enfants trouvent leur place à l’intérieur de ce qui fait sens pour eux. Et si, à un moment donné, ils ont encore besoin de manger de la viande et un repas – typiquement un ou deux repas de viande par camp, c’est un moment de fête. Et du coup, ils redécouvrent à quel point la viande, c’est « précieux », loin d’être quelque chose de banal ou que l’on peut gâcher.

L’éco-anxiété est un phénomène que l’on rencontre de plus en plus chez les jeunes. Comment faites-vous avec ce phénomène ?

EB : L’éco-anxiété a souvent pour remède ou antidote de se mettre en action et de se mettre en lien avec d’autres humains. Les récentes études sur le bonheur citent toujours les mêmes facteurs. On est heureux parce qu’on est en bonne santé, qu’on a des conditions matérielles pas trop mauvaises, qu’on a du lien social et qu’on est en contact avec la nature.

MC : Aux EDLN, on aborde cet aspect grâce à la spiritualité, grâce à la sensibilité que nous avons à ce qui se passe autour de nous. Devenir sensible, redevenir sensible ou rester sensible à ce qui se passe dans la nature. C’est un projet en soi de partir uniquement camper dans la forêt, de partir vivre et d’être confortable dans la nature ! Les camps permettent en premier lieu d’aborder ce sentiment. Selon les enfants, leur âge et leur maturité sur le sujet, nous essayons de leur donner les moyens de comprendre ce qui se passe pour eux, déjà, mais aussi de transformer cela en action.

EB : Des jeunes encadrants se demandent pourquoi les EDLN ne sont pas dans les manifestations pour le climat. « Est-ce qu’on peut aller jeter de la peinture sur des œuvres d’art ? » On est vraiment sur une ligne de crête où on ne veut pas amener plus de dissensus ni ignorer ce qui se passe. Si on tombe globalement d’accord sur les objectifs, sur les idées, les questions portent plus sur les modes d’action au niveau de la parole et des actes.

MC : Là où on s’arrête à chaque fois dans les discussions, et là où on trouve facilement une entente ou une vision commune, c’est lorsqu’on se dit : « Qu’est-ce qui est bon, en fait, pour les jeunes ? ».

EB : Oui, on n’est pas ici pour changer le monde pour nous-même mais pour apporter aux jeunes des choses selon la vision des EDLN. On est dans le temps de l’éducation pour les jeunes. On peut avoir des idées différentes, et il y a ces questions prioritaires de savoir jusqu’où on peut aller avec eux, et comment nous garantissons leur sécurité émotionnelle, affective. C’est là où on se retrouve, à chaque fois, sur cette ligne de crête.

Quelle est la proposition spirituelle des EDLN ?

EB : La spiritualité fait partie intégrante du développement que vise le scoutisme, elle est une partie naturelle de la vie. On ne cherche pas à créer des êtres éveillés. On veut créer des êtres bien dans leur peau, qui courent, qui savent jouer, qui savent entrer en relation avec les autres, qui savent mener des projets. Nous considérons que nous ne sommes pas qualifiés pour donner un enseignement bouddhiste aux jeunes. S’ils ont des questions précises, on va leur répondre en tant que simples pratiquants, mais à hauteur d’enfant, sans jamais se mettre en surplomb comme quelqu’un qui saurait plus, ou mieux. Si jamais ils ont la curiosité d’en savoir plus, on va les diriger vers des livres ou des centres de pratique. Nous, ce qu’on leur propose, c’est de vivre des expériences pour développer trois qualités. La première qualité, c’est la pleine présence : l’éveil à la qualité de sa présence. La deuxième qualité, c’est l’intelligence émotionnelle : savoir bien vivre ses émotions. Et puis, la troisième qualité, c’est tout ce qu’il y a autour de la gratitude et l’ouverture du cœur : savoir faire rayonner son bon cœur. Une autre partie de la spiritualité, c’est la façon effective dont on parle. On peut dire la parole juste en se référant au Noble Octuple Sentier[1].

Pour les Pionniers (14-17 ans), voici le résumé des thématiques et des objectifs associés qui vont se décliner en différents temps spi :

| Thème 1 : Pleine présence | Thème 2 : Les émotions | Thème 3 : La relation |

Objectif 1 | Cultiver la présence au corps | Décrypter sa météo intérieure | Trouver sa place |

Objectif 2 | Cultiver l’attention et la pleine présence à la respiration | Identifier les principales émotions et leur lecture corporelle et les accueillir sans jugement | S’initier aux fondements de l’écoute consciente et d’une communication bienveillante |

Objectif 3 | Cultiver l’attention et la pleine présence à la respiration | Bien vivre ses émotions | Cultiver la bonté et la bienveillance |

Objectif 4 | Cultiver la pleine présence dans les sens | Se lâcher dans la confiance | Réaliser l’interdépendance |

Objectif 5 | Cultiver une présence globale, ouverte |

|

|

Objectif 6 | Sentir l’ancrage |

|

|

Matthieu : On fait des temps « spi » (spi pour spirituels : ndlr) qui sont vraiment cadrés et qui font partie des programme de la journée. La proposition en elle-même passe souvent par des choses ludiques et par des temps de présence. On mène vraiment des méditations ; c’est dans ces moments-là qu’on vit la spiritualité en soi. Mais c’est beaucoup plus large que ça, elle infuse dans notre relation avec la nature et notre vision de l’écologie, dans les liens qu’on a entre les adultes et dans le lien d’éducation externe adultes-jeunes. On tend vers une bienveillance, à faire les choses en conscience... C’est la direction. Cela se ressent quand on va voir d’autres mouvements scouts – tous les mouvements scouts se doivent d’avoir une spiritualité. Les temps « spi » ne sont pas les mêmes et la façon de fonctionner dans la relation humaine a une teinte vraiment différente chez les EDLN.

Au niveau de la spiritualité, c’est le même principe que l’objectif scout global, c’est-à-dire que des objectifs spirituels vont être mis en forme pour chaque tranche d’âge : Chez les Colibris, c’est pouvoir se poser un petit peu, juste soi, commencer à poser des mots sur/autour des émotions et pouvoir se dire : « C’est quoi la présence ? »Chez les Vaillants, c’est pouvoir se dire que ce qu’on a découvert chez nous, c’est aussi chez les autres. « Alors qu’est-ce que ça fait dans les relations humaines entre nous ? » On mène par exemple des animations ludiques autour des sacs de perles qui figurent des émotions, etc. Chez les Pionniers (14-17 ans), on va pouvoir aller plus loin. « C’est quoi mes peurs ? C’est quoi mes envies ? C’est quoi ces choses-là ? » Et à chaque fois, avec des temps qui permettent d’explorer un peu ça. Ce serait le tableau simple et idéal. Mais parfois, on a des Vaillants (11-14 ans) qui découvrent totalement le scoutisme et la spiritualité et on reprend des étapes qui sont bien pour ces jeunes-là, même s’ils sont dans des tranches d’âges un peu plus grandes.

En quoi consiste un temps « spi » classique ?

On rassemble les jeunes, on les pose. On leur propose un petit temps de présence, un temps de respiration pour qu’ils se recentrent. Et après, on va leur proposer une expérience, par exemple « arbre mon ami ». Les temps « spi » chez les EDLN sont simples. Ce n’est pas ésotérique, il n’y a pas de texte, il n’y a pas d’enseignement.

Arbre mon ami

La pratique se fait en binôme. On demande à deux enfants de se mettre dans un endroit avec des arbres.L’un va bander les yeux de l’autre, le désorienter en le faisant tourner sur lui-même et le guider auprès d’un arbre (qu’il/elle ne verra pas). La personne aux yeux bandés doit sentir l’arbre, le connaître intimement avec tous ses sens, sachant qu’elle devra le reconnaître après. Ensuite, elle est éloignée de l’arbre et replacée au point de départ. Elle essaiera de retrouver l’arbre, elle va faire cette expérience. Une fois l’expérience terminée, on sonne un bol ou un gong. Tous les binômes se rassemblent et les personnes échangent sur ce qu’elles ont vécu. L’idée, c’est de parler de son expérience à la première personne, sans commenter l’expérience de l’autre. Là, on est vraiment dans l’apprentissage de la vie, de l’expérientiel brut, sans commentaire, sans mental.

Quelles perspectives de développement avez-vous pour l’avenir ?

MC : Elles viennent d’une question : « Qu’est-ce que les EDLN peuvent apporter au monde et à l’ensemble du monde bouddhiste en particulier ? » Les EDLN amènent toute une méthode – par les méthodes scoutes et notre structuration – à toutes les personnes qui voudraient pouvoir participer à l’éducation de la jeunesse : pour donner aux jeunes les moyens d’être épanouis en ayant une meilleure connaissance de la nature, une meilleure connaissance d’eux-mêmes, en ayant une spiritualité, etc.

EB : Les communautés bouddhistes ont de grands terrains qui pourraient accueillir des camps ou des sorties. Nous avons une méthode pour transmettre des choses aux enfants et cela pourrait intéresser les communautés qui sont tournées vers la jeunesse de leurs pratiquants. Nous sommes capables d’accueillir des nouvelles personnes dans un scoutisme de qualité, dans un cadre légal et sécurisé.

MC : Il y a deux idées : celle de créer du lien avec des communautés, pour que des groupes déjà existants puissent créer des camps sur des terrains disponibles, et celle de créer de nouveaux groupes avec des gens qui ont envie de s’engager au niveau bénévolat pour une cause qui leur semble juste et bonne dans l’éducation des jeunes. Créer un groupe local est rapide. Nous connaissons l’exercice car nous en avons monté une dizaine ces dernières années. Il suffit d’être 2 à 4 personnes motivées pour porter un projet. Les gens nous contactent et nous les accompagnons de A à Z. Parfois, nous mettons en contact les gens d’une même région, entre eux ou avec un groupe déjà existant.

Pour en savoir plus :

Site : edln.org

Contact : info@edln.org

[1] Voir l’article de Jeanne Schut à ce propos, paru dans Sagesses Bouddhistes n° 6, pages 14-19

Cet article est paru dans Sagesses Bouddhistes n°26 (Été 2023)